大増ブログ

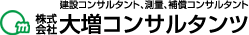

令和7年度 社内技術発表会が開催されました

今年も大増コンサルタンツ夏の全社員行事、

社内技術発表会が開催されました。

「私たちは今、AIというインターネット以来の大きな技術革新の時代にいます」

という社長のお話で始まります。

今年の社長のスピーチは、なんだか、どんっと刺さるものでした。

いつもと何が違ったのか?

言語化が難しいのですが。

その刺さった衝撃をたとえるならば、

「担任の先生が居眠りしている生徒に向かって本気でチョークを投げた瞬間を見てしまった生徒の気持ち」

です。

※チョーク投げは今では体罰にあたりますので、あくまでフィクションです。あしからず。

i-Construction、LiDAR、BIM/CIMなど新技術、新規格に大増も取り組んできてはおりますが、もっともっと、一人一人が意識を高く持たないといけないのだと、強く言われている心地でした。

けれども、その言葉は決して特別なものではないのです。

「建設コンサルタントとして、異なる部門が協力し横断的なサービスを提供していくこと」

「AIという道具を活かし、人間でなければできないところで技術を発揮するプロフェッショナルになること」

今までにも耳にしていることですが、それなのに改めて感じた今回のメッセージ性の強さ。

私たちがかけられている時代の流れという篩(ふるい)は、日々実感している以上に厳しいものなのかもしれません。

あくまで小心者の感想ですけど。(7月5日が怖いとかは言わない)

だからこそ、こういう学びとコミュニケーションの機会を(午後のBBQ大会も含め)自分のこれからに繋がる有意義な時間にしてほしいと締め括られました。

そして、

技術本部副本部長のお話へと続きます。

副本部長の冒頭のお言葉は、

「技術力が弊社の強み、社会からの信頼を得る最大の源泉である」と。

源泉。

測量現場たたき上げの御仁がおっしゃると、言葉の重みが違います。

技術力によりをかけて顧客の信用を得てきたお方が仰ると、真実味が違います。

重い。

え、重い。

どうしたのでしょう、今回の開会Wスピーチ。

すごいプレッシャーを感じて始まってしまいました。

さて、前置きが長くなりましたが、

これより発表された各テーマについてご紹介したいと思います。

【attention】

発表は10テーマございます。かなりボリュームが出てしまいましたので、全部一気に読まれますと、あたかも当技術発表会に参加していたかのような一体感と疲労感を味わうことができると思います。

お手元に水分をご用意して、はりきって、お気楽に読んでいただけますと幸いです。

先ずは前半戦。

年々楽しみになっているのが、新入社員による発表です。

学校で学んできたことを発表してくれます。

自己紹介代わりですね。

人となりが伝わってきます。

時間をかけて心血注いだ研究を、短い発表時間に再編集するのは大変だったと思います。

情報の取捨選択。客観的視点にたって内容の再構築ができるかどうか。

こういう作業は仕事でも大事なところになってきます。

自分の言いたいことより、相手の知りたいことを正しく伝える工夫。

編集してみて、どうだったでしょうか?

それでは、まいりましょう。

1.イシガイ類の保全に適した水路環境の検討

個体数・生息地が減少しているイシガイ類の保全を目的とした環境配慮型水路の整備後の調査についてです。これは、水路設計者にとってとても重要なフィードバックでしょう。

イシガイの幼生を運ぶ魚たちのために設けた設備が想定通り機能するかどうか、成貝の成長や繁殖、宿主魚への寄生・上流輸送、稚貝の成長等を調査・評価したものです。

今後は宿主魚の越冬地創出や魚類動態把握、水中の餌資源の問題など、更なる対策が必要として締め括られていました。

生き物相手の調査はやはり大変なのだなと思いました。そして、きっともっと研究したかったに違いない!と伝わる熱量。それだけ発表内容が充実していて素晴らしかったです。生物と環境との関係性へ向ける視線を、今後の設計業務でも活かしていってくれると期待しています。

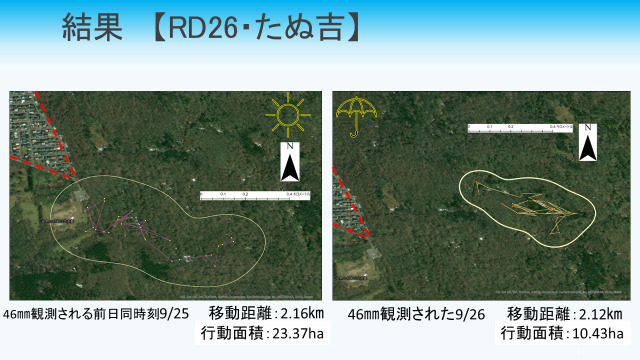

2.エゾタヌキの行動パターン:天候の影響について

お題を聞いた時点でわくわくです。森林公園のエゾタヌキを対象に、天候が行動パターン・生態に与える影響を調査したものです。

発表を聞いている一同、捕らえられた“たぬ美”と“たぬ𠮷”の姿にくぎ付けです。

罠で捕獲され、眠らされ、背負子で運ばれていく。これ、なんの技術だろう?疑問に思ってはいけません。

異分野の研究ですが、「GPSの首輪付けて」「軌跡を解析して」などなど、用いてる技術はお馴染みのものです。新技術を使えば世の中は繋がり広がっていくものですね。

結果、“たぬ美”と“たぬ吉”のすべてを知ることはできなかったようです。やはり、生き物の研究は難しい。学生としての調査期間は有限なので、もっとデータが欲しくても叶わなかったことでしょう。けれど、これからの技術者としての時間はたっぷりあります。何年でも何十年でも納得できるまで挑戦してほしいなと思います。

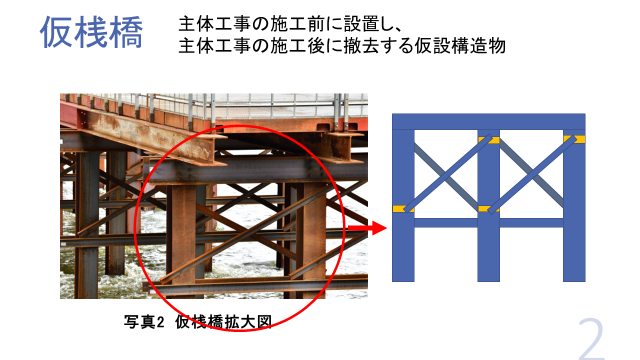

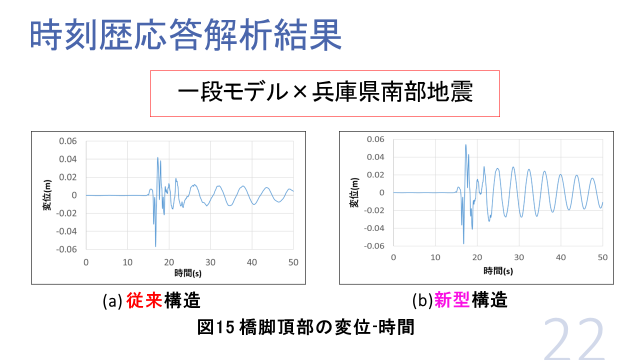

3.従来モデル仮桟橋の地震応答に関する動的検討

本発表は、仮設工事で用いられる仮桟橋の地震時安全性について、従来構造と新型構造を比較しながら動的解析で評価した内容です。地震に対する検証は設計視線でも点検視線でも興味深いです。桟橋モデルをファイバー要素という最小要素単位で非線形解析を実施し、プッシュオーバー解析と時刻歴応答解析で、荷重によりいつどこに変節・降伏等が出てくるかを比較検証したものです。

結果、新型構造は効率性や施工安全で優れるが、構造的には従来構造の方が優れていたということに。新旧のものが切り替わるタイミングというのは、確実さが成立してからでないといけませんから、検証することの重要性が分かります。

発表者は内容をきっちり頭に入れているのでしょう、立て板に水の説明は見事でした。が、ベテラン社員からの「その数値は本当か?」という質問にはちょっと戸惑ったと思います。解析ソフトでは条件値が現実を超えても計算することができてしまうため、発表された結果が実務者にとっては異常値に感じられてしまった訳です。ソフトが算出した値に対しても、その根拠と真偽を追究して、自分が用いる数値を絶対に机上論としないのが、知見と経験による技術者の地力・技術力です。ぜひ目指していただきたい姿です。

さて、ここからは先輩社員たちの発表です。

ざざざっと一気にご紹介です。

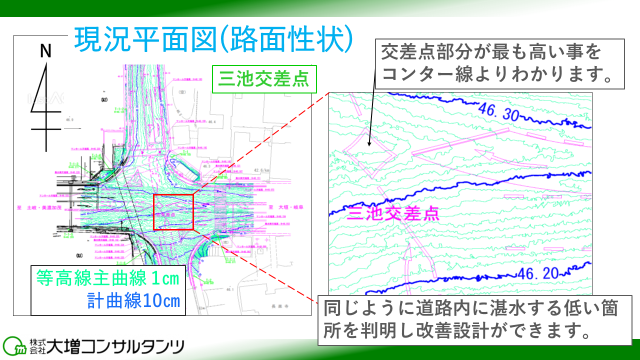

4.地上レーザー測量を用いた交差点内の現況図

路面排水機能が機能しておらず、雨水が湛水(たんすい)している交差点の対策案を検討するため、路面の高さを測り現況図を作成するというお仕事です。現地は交通量が多く通常のTSによる測量は困難なため、地上レーザーによる点群取得から三次元モデルを作成しました。

点群のフィルタリングにはまだ苦労があるようですが、センチ単位の等高線を作成し、交差点の改善案設計に有効なデータ取得に成功したと言えます。ここの高さ出して」「ここの横断出して」って、設計さんのオーダーに応えられるのが測量の腕の見せ所です。今後はさらなる作業効率化とコスト削減を目指すとまとめられていました。

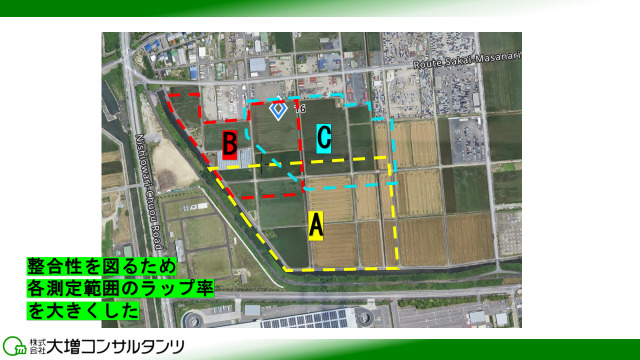

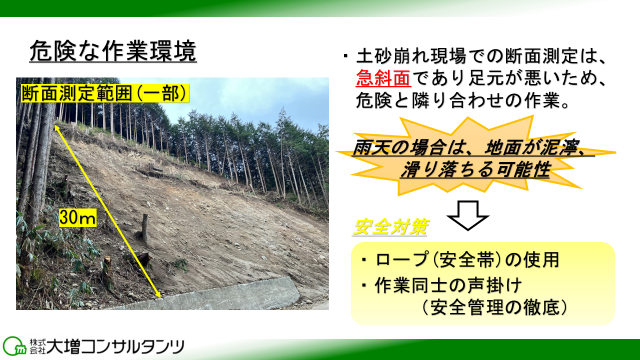

5.UAV飛行計画における工夫点と能登半島災害の現状報告

若手が初めて自分で計測飛行計画を立てて取り組んだ業務を発表してくれました。UAVレーザーは測量範囲が広い場合、現場作業の効率化において断然有効な手段となりますが、法規制を守ることと機器特性による制限もあり、現地の状況、トラブルのないようになど、慎重に飛行計画及び当日の作業スケジュールを組み立てないといけません。

今回は測量範囲を分割して飛行計画を立て、無事にレーザー測量から現況図作成までを完了させました。

後半は、能登での測量作業報告です。土砂崩れ現場の断面測定作業というとても危険な測量でしたが、ここも安全意識を高く持って無事に終わらせてくれました。

6.木造建物の調査と補償金の算出について

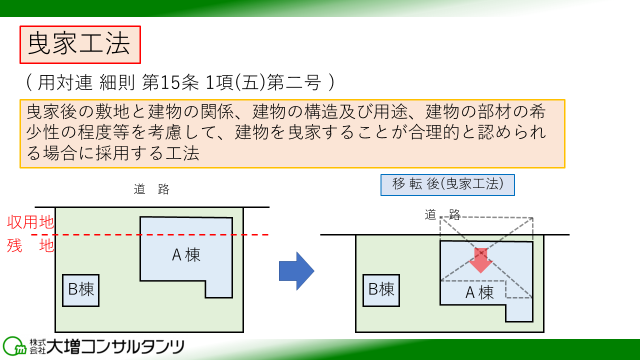

木造建物の調査と移転工法についての発表です。「補償」とは、公共事業による土地取得に伴う個人の経済的損失を補填するもので、建物の移転費等を公平かつ適正に金銭で補填し、生活再建と事業推進の両立を図ります。

補償金を算出する「算定」は、現地調査から始まり、収用地内の物件に加え、残地内の関連物件も対象となります。

これは地味に大変なお仕事なんです。人の財産というプライバシーに配慮して、デリケートな部分を刺激しないようにして、最速で精確に測り、積み上げて算定しなければなりません。

発表者は自らの経験とこれからの抱負を込めて補償業務について丁寧に語ってくれました。

7.DXサポーターの活動の現在・未来

割愛。

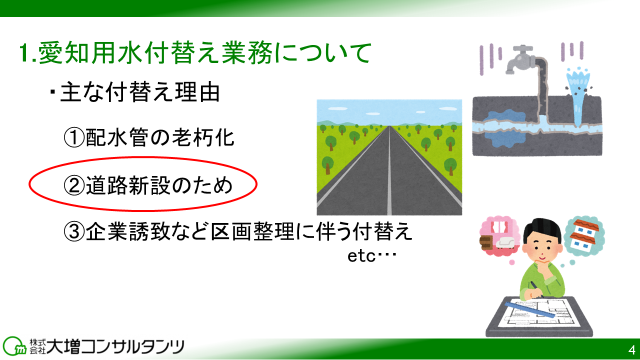

8.愛知用水付替え設計業務について

愛知用水は、愛知県の尾張地域から知多半島へ農業・工業・水道用水を供給する重要な水路で、大増の歴史でも多くの業務を担当させてもらっています。

今回の業務は、道路建設に伴う用水路工(農業用パイプライン)の設計と各種申請書作成です。

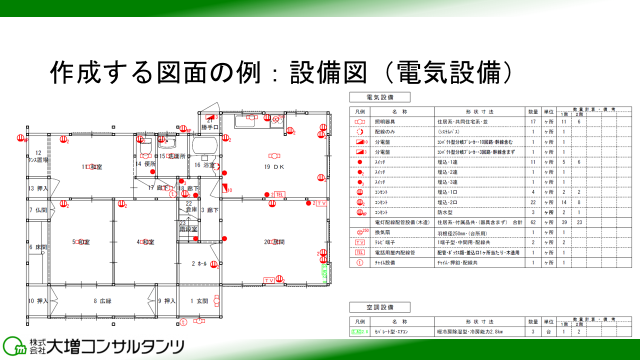

分水工や制水弁工、空気弁工といった付帯施設の設計、管種管径の決定を行い、付替え申請書、設計図面、数量計算書、報告書と関係書類を遺漏なく作成しました。

本業務を振り返り、現況図面の数値の読み取りや変更時の反映漏れなど、作業におけるミスを起こさないためにも、更なる業務経験と知識の向上に取り組むとまとめられていました。

9.水管橋の点検について新技術の活用

水管橋は水道管が河川を横断する際の重要な施設であり、独立水管橋と橋梁添架管とがあります。水道管の腐食による事故を受けて点検頻度が厳格化され、5年に1回以上が義務付けられました。本業務では、概略点検を実施し、劣化及び損傷の原因究明や対策が必要な場合は詳細調査の提案を行うというものです。

担当した5橋の内2橋では、橋の形状や現地状況からドローンを用いて点検しました。水道管や支持部材の状態、特に鋼部材の腐食等を見逃さないよう、カメラ画像を取得し、3Dモデルも作成しました。作業としては安全性と効率は向上しますが、打音検査など従来の方法でないとできないこともあり、詳細部の精確性という課題も残る結果となりました。新技術の更なる発展に期待です。

そして、ちらちらパワポに出現していたヌートリアとの別れを惜しんで、発表は締め括られておりました、が・・・残念ながら、ヌートリアは名古屋市の特定外来生物に指定されている動物です。

ナントマアΣ(꒪д꒪II

見かけた方は【名古屋市環境局なごや生物多様性センター】まで、情報提供をお願いいたします。「なごや生きものマップ」からも投稿できますよ!

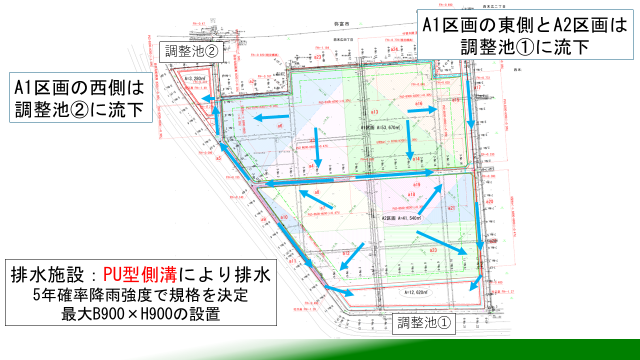

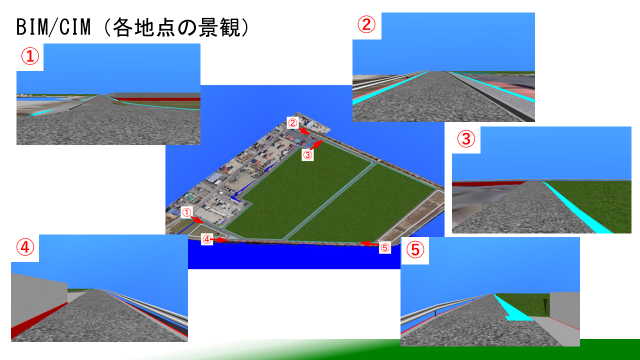

10.BIM/CIMを用いた造成設計および合意形成に向けた課題

開発地域の概略設計について、工業用地造成検討のための整地・調整池・道路の予備設計を行いました。当初把握していた関係機関数が、業務着手後に3倍を超えた時、諸先輩方なら察するでしょう。

これは、嫌なパターンだと・・・。

協議先が多ければ要望や制限も比例して増え、BIM/CIMを活用している本業務では作成するデータが多く、設計変更のたびにすべてに連鎖して修正が入ります。

整地計画高の見直しや盛土材の選択などの課題、要望と設計基準と採算性を守り抜く難しさ。そんな中でも現地にふさわしい区画配置のためならば、概略設計から道路を1本減らす(設計数量が減るので減額される)、その選択を取れる設計士の判断力・良心が素敵です。そして採算性・効率性・品質環境も考えての提案をし、関係機関の理解を得るために協議を重ねて説得した折れない姿勢が、本当に素晴らしいです。

今後の課題として、関係機関との協議では事前にニーズを把握しておく、設計変更に対する作業フローの効率化を図る、とまとめられていましたが、若手ながらに完全に仕事を自分のものとしてコントロールしている姿に、胸熱になった先輩は多いのではないでしょうか。

ちなみにこの発表時も協議は継続中とのこと。頑張ってください!

以上で発表は終わりです。

すごいボリュームじゃないですか。

そうなんですよ。

ちょっと書きすぎじゃないかって?

自分でもそう思いますが?

前半に述べた『情報の取捨選択』ができていないのは自分の事だろうって?

その通りですね!👍←典型的な自己満足

でも、

みなさんが頑張って仕事して、それを「どうだ!」とばかりに発表してくれたから、聞いていたこっちにも「書きたいぜ!」って気持ちがどうにも膨らんでしまって、それがこの文章量になってしまった訳ですよ。

すっきりです。←典型的な

発表者の皆さん、エネルギー供給ありがとうございます。

社内でのアクションは、こうして確実に波紋を広げるということを、知っていてほしいですね。

それが常にいい波紋であることを、切に願っておりますよ。

発表者のみなさんはもちろん、司会者さんも、会場手配や片付け等の実行部メンバーのみなさんも、ありがとうございました。お疲れ様でした!

ここまで読んでくださった方も、お疲れ様でした!

そして舞台はBBQへ・・・

テーマ7もいい発表でした!

原稿量が膨大になってしまったため、

泣く泣くの割愛でございます。

大増のDX推進ブースター室長、

色々な取り組み、いつもありがとうございます!